图片来源:presstv.com微信号:MenaStudies文 | 胡思忆

图片来源:presstv.com微信号:MenaStudies文 | 胡思忆前几日,很多人被下面一则新闻给雷倒了: 伊朗新闻电视台网站12月3日发表题为《军方发言人称,也门军队包围了沙特阿拉伯的奈季兰和吉赞两座城市》的报道称,随着也门推进针对沙特致命入侵的报复性行动,也门军方称,在民间力量的支持下,它包围了沙特城市纳季兰和吉赞。

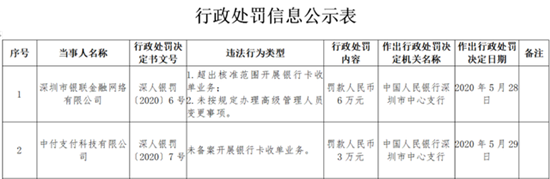

但随后,就被商务部新闻办辟谣了:

那么,实际上,到底是否是“假消息”呢,再来看一张图:

那么,实际上,到底是否是“假消息”呢,再来看一张图: 绿色:萨那政府军控制;红色:支持亚丁政府的联军控制;红绿相间:两军交战;Najran=纳季兰;Jizan=吉赞

绿色:萨那政府军控制;红色:支持亚丁政府的联军控制;红绿相间:两军交战;Najran=纳季兰;Jizan=吉赞从中可以看出,以胡塞武装为主的萨那政府军确实占领了纳季兰郊区一些地方,不过距离吉赞倒是还挺远的。所以基本可以判定:上述新闻来自什叶派媒体(黎巴嫩灯塔电视台、伊朗国家电视台等等),三分真七分假,是萨那政府宣传战的一部分。(该图片和内容来自知乎网友“赤坂凌太郎”的回答)

言归正传:

也门和平谈判重启

2015年12月15日,备受关注的也门内战双方代表即也门哈迪政府和胡塞武装集团在瑞士日内瓦重启和平谈判,展开政治对话,探求政治解决途径。双方在联合国特使穆罕默德·阿卜杜勒·萨拉姆(Mohammed Abdel Salam)的调停下,达成了为期一周的停火协议并交换了战俘。

据路透社报道,此次共有360名被关押的胡塞武装人员被释放及265名支持哈迪政府的民兵被释放。与今年6月16日双方的日内瓦和谈无疾而终相比,尽管也门国内局势稳定及全面政治和解情势不甚明朗,但仅由也门内战双方参与促成的协议结果仍给予未来局势地乐观发展以信心。

自今年3月27日以来,以沙特为首海湾国家主导的军事联盟对胡塞武装实施“果断风暴”空袭行动,已至少造成也门境内5870名平民死亡。目前,也门内战中以伊斯兰教什叶派宰德教派分支背景的胡塞武装集团和忠于前总统萨利赫的军队为一方,联手对抗哈迪支持者,沙特为首的国际联军及南方分裂主义势力,各地部落民兵和逊尼派伊斯兰武装分子(包括基地组织半岛分支及“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”)。

以下三幅图展现了自2014年9月以来胡塞武装组织与哈迪政府军的对峙形势:

也门危机的典型性

也门危机的典型性 时至今日,也门国内各方势力四分五裂呈合纵连横之势,以胡塞武装为代表的国内武装反抗组织及其较为激进的教派色彩以成为也门国内一股重要的政治力量。

就国内局势而言,胡塞武装集团在经历内部三代领导人更替之后,其寻求政治权力(包括议会席位)和保障区域自治的根本政治诉求,通过激烈的武装斗争已促使其从幕后走向台前。在地区层面,沙特为首的国际联军对也门境内反动势力的军事空袭也代表了中东局势的深层致因。

外部势力对主权的挑战

国内政治国际化,国际政治国内化使得诸多国家的政治发展长期掣肘于外部势力,国家转型受制于恶劣的地缘政治环境,进而缺乏对适合本国国情的国家发展道路的现实探寻和对历史传统及宗教价值的系统反思,社会变革和宗教革新更无从谈起。这也使得西方强权势力得以借民主改造的口号干预中东国家内政,公开扶持代理人有了更多政治操作空间。这一现象在也门危机中体现得淋漓尽致。

值得玩味的是,时值深层动荡的中东,沙特召集的盟军向心力不足。虽然表现积极的沙特和阿联酋有无需挑明的共同利益:即捍卫扼守红海商道和贸易运输要道的曼德海峡和亚丁港的安全,防止也门内部的极端势力引火上身以及对伊朗在也门危机中不甚明朗的态度的担忧。

但显而易见的是,沙特在也门危机中不遗余力地干涉及军事行动有历史恩怨亦有现实征兆。其一,在也沙两国历史交往中,沙特就有干涉也门内政的惯例。

沙特早在1934年的两国边界冲突中态度强势、获取也门北部三处领土。在1962年北也门革命中为君主保皇派提供军事支持和政治庇护并参与政治安排与纳赛尔叫板。继而又在1990年也门南北统一战争中联合多方势力干预政治导向。

1991年沙特因不满也门政府支持伊拉克、主张伊科两国解决和反对美国驻军海湾的立场发起对也门的制裁,中止对也门的援助;其后沙特又在1994年也门南北战争中支持与其意识形态相差甚远的南也门社会党,公开背弃萨利赫在利雅得接见也社党领袖比德。

此外,在2004-2009年萨利赫政府镇压胡塞武装集团的军事行动中,沙特也姿态强势,多次为萨利赫提供军事支持。

不难发现,当前的也门危机延续了也沙两国历史交往中的悖论漩涡。此悖论便是:一方面,两国的民间交往和经济往来频繁,多达总人口50%的也门人长期在沙特工作,其中很多人还持有沙特护照。另一方面,沙特屡次对也门内政的粗暴干涉和在国际事务中企图孤立其反对的也门内部反对派的行为,早已在也门民众中威信扫地毫无民心。

《也门时报》(YemenTimes)的主编,年轻杰出的也门新女性代表Nadia Al-Sakkaf曾在不久前的采访中道出了广大也门青年和民众的心声:“很多人都预测也门将最终走向分裂甚至索马里化,但我们也门人想告诉世界的是,事实远非如此,我们仍处于同一面国旗之下,我们仍然属于统一的也门的国民。”

进一步从理论上讲,也门危机中外部势力对主权原则的挑战也反映了当前中东局势的典型性。

其一,当代中东民族国家体系由于对国家主权的建构和把控不足,在20世纪70年代真正实现政治、经济的独立后,仍频繁遭到世界强权国家的入侵,和由于政权更迭使得西方强权国在“新干涉主义”理论之下干涉中东国家的内政。

其二,中东地区国家因长期受制于区域国家内部之间领土边界争端、地区冲突、复杂棘手的民族矛盾、教派纷争和海湾霸权的争夺,此四个要素总体而言均为不确定因素,而致其内部发展长期虚弱。

一方面,受制于国内矛盾的牵制,当代中东国家难以与世界大国建立平等的关系,不得不在经济和军事依靠强国的支持,这便客观丧失了部分主权;另一方面,反之由于根本上缺乏主权的建立过程,中东国家在现有国际关系体系内想要通过借助外部势力完成主权的完全效力显然很困难。

然而,若不具备处理内外国家主权、掌握经济、政治和军事主权的效力,中东国家则将长期陷入20世纪遗留下来的民族矛盾、领土边界纷争之中。

因此,历史地看20世纪以来中东地区民族国家体系建立的核心原则,即国家主权原则确立和强化的遗留问题,是困扰中东国家内部政治危机、地区争夺频繁和外部势力容易干涉的核心问题。唯有不断强化主权,拓宽国家主权原则的横向领域即经济主权、军事主权、政治主权等;并强化对内管理和对外抵抗威胁的制度与效力,才是解决诸多现实困境的有效出路。

青年人口主导的社会与政治觉醒

中东国家人口群体的变化使得社会阶层变化,其中青年人口在动荡国家从国家发展有力的人力资本和发展储备力量沦为社会矛盾集中的危机群体,进而成为各国街头政治和武装反抗的主体。他们强调政治参与和社会变革,憎恶权威和老人政治,崇尚自主和民主选举,有极强的政治动员潜力和能力,代表着中东国家社会与政治觉醒的力量。

以也门为例,其国内15岁及以下人口占总人口60%,青年群体高达70%。在胡塞武装攻城略地的战斗中,青年始终是主力军。与其相对,前总统萨利赫执政33年,现总统哈迪曾任萨利赫政府副总统和也门全国人民大会党副主席,并早在1997年便晋升为中将。

值得注意的是,胡塞武装集团经历了三代领导人更替,其内部组织演变和政治诉求也难以抵挡世俗化、现代化和民主分权的潮流,而发生了显著演变。

第一代领导人巴德尔丁·胡塞是德高望重,推崇和坚守正统宰德派教义的宗教学者,曾在1962年北也门“九·二六”革命中加入保皇派阵营,捍卫其时伊玛目神权政治体制,后因革命大势既定转而投靠革命政权,与北也门中央政府达成政治和解。

第二代领导人侯赛因·胡塞是巴德尔丁的长子,正是在其领导下,根植于也门北部萨达省的胡塞家族逐步走上了武装化道路。这一过程经历了20世纪80年代,宰德派受到中央政府萨利赫党派和伊斯兰改革集团对其的联和挤压,以及在伊朗伊斯兰革命鼓舞下的组织化重振。

毋庸置疑的是,正是在侯赛因胡塞的领导下,胡塞武装集团走上了思想激进化、行动武装化、目标政治化和组织制度化的壮大历程,并于2003年在全国24处设立基地、开展活动。这一阶段的发展主题是对抗萨利赫中央政府,保留政治和教派自主权。

其特征是受到外部因素如伊朗与“真主党”的影响及暗地援助,联合集团内部武器、资金和地方势力的系统运作,开展斗争。其高潮是2004年至2009年历时六年与中央政府的六场萨达战争。该武装冲突于2009年在沙特应萨利赫政府之请的空袭行动中被镇压结束。

第三代领导人是如今充满斗志血气方刚的马利克·胡塞、叶海亚·胡塞和阿里·胡塞。他们本以为赢来“阿拉伯之春”中也门革命后政治参与的大好时机,却不料与萨利赫同一代人的新总统哈迪及其党羽并未摆脱“威权统治”和“老人政治”的属性。

进而,在所谓中东地区民主化浪潮的“阿拉伯之春”中,也门军方选择站在了民众一方,在胡塞武装集团一路南下攻占首府的酣畅进程中,也门军方从不干涉态度到与胡塞武装联盟,这其中的政治深意不仅是简单的利益趋同,更有深层的民心所向之潮流。

如今,胡塞武装组织和忠于萨利赫的军队仍在广泛招募民兵。然而,联合国2216号决议对胡塞武装集团实施的武器禁运及对萨利赫本人的制裁及财产冻结,使得“胡塞-萨利赫”联盟面对沙特为首的海湾联盟和美国的援助时,几近弹尽粮绝,难以抵抗数日。

沙特及其盟军不仅对也门北部实施封锁,还以贫民窟甚至联合国人道主义施援点为目标。而哈迪方也经历了迁都、逃亡和重返的曲折抵抗之后,逐步扭转局势企图扳回颓势重返萨那。

但哈迪方或许也已意识到,仅靠军事打击和国际声援(西方国家及联合国一直称“胡塞武装集团”为“胡塞叛军”,并以哈迪政府是民选政府为由坚决捍卫其合法性)无法彻底铲除胡塞。错综复杂的现实困境和力量胶着迫使双方回到谈判桌前,重新商讨政治途径解决危机。

令人唏嘘不已且意味深长的是,如果说哈迪政府与沙特联军对也门长达九月的不间断空袭是出于捍卫也门政权合法性的正当利益。那么这场持久的空袭,在客观上导致表面上势单力薄且备受镇压的胡塞武装集团真正的走上也门政治前台,这无疑是对其所谓的正当捍卫本身的莫大(博客,微博)讽刺。

其背后无法忽视的是,胡塞武装集团所代表的不仅是也门国内交错了部落酋长、宗教首领等传统政治势力,更亟待重视的是,他们的政治诉求在某种程度上符合也门社会青年化的民主政治取向和对老人政治、威权主义及外部干涉的憎恶。而或许正是此,才是也门危机的深层内核,也是胡塞武装得以顺利进攻和顽强抵抗的内因,亦是也门危机在中东局势中的典型之处。

联合国之困:2216号决议与人道主义危机救援

在也门危机中,联合国的行动贯穿始终,其作用与角色应备受称赞也值得反思,且代表了联合国在中东地区政治危机治理中的典型性。

其中,联合国安理会(UNSC)和联合国人道主义事务协调厅(OCHA)在危机调停和救援行动中发挥着重要作用。前者在4月14日第7426次会议中通过了第2216号决议,后者则一直承担着也门境内人道主义危机施援工作。但事实表明,无论是在停火调整和政治和解方面,抑或人道主义救援行动中,联合国现有机制均暴露亟需改革的困境。

首先,2216号决议明确了对胡塞武装的武器禁运,要求其撤出2013年秋季后占领的所有地区、包括首都萨那,交出从军事和安全机构收缴的其他所有武器,敦促也门所有各方积极回应也门总统哈迪的请求,出席海湾合作委员会在沙特首都利雅得主持召开的会议,

然而,胡塞武装与部落联盟和效忠萨利赫的也门军方的联合使冲突持续,停火无效,表明2216号决议的无力。更需稍加深思的是,如果胡塞武装集团代表的正是也门民众的某种政治诉求,而这些反抗和诉求却被以沙特为首的海湾国家,通过联合国机制镇压和制裁,甚至被强加意志,那么联合国的作用发挥便更值得质疑。

其次,联合国在也门危机中的身份尴尬和效力乏力既是目前世界范围内国际政治朝向主权体系的强势回归结果,亦是联合国机构在处理国家间冲突的长期困境。如何在主权国家间的纷争中实现真正有效的人道救援是摆在联合国机制的一项重要课题和重大挑战。

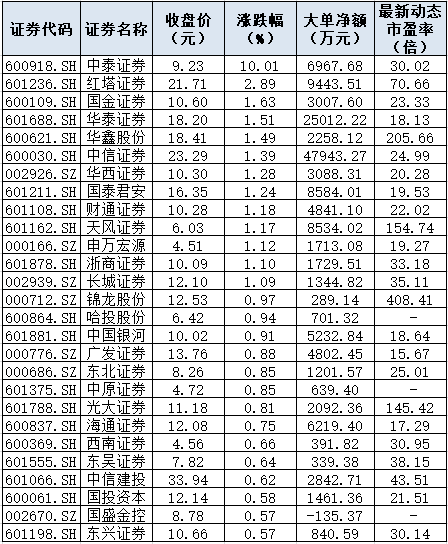

下图是2015年联合国人道主义事务协调厅对截至12月的也门国内人道危机统计:

结语

就世界范围内来看,被誉为“阿拉伯半岛南大门”,位于阿拉伯半岛西南端、西频红海紧扼曼德海峡、南临亚丁湾和阿拉伯海的也门,国土虽小国力尚弱;但其重要的战略位置、悠久丰富的历史和复杂严峻的政治社会生态足以成为阿基米德撬动世界的杠杆般搅动中东地区的政治安全局势。

正如此前布鲁金斯学会(Brookings Institute)著名中东研究学者布鲁斯·里德尔(Bruce Riedel)所言:“也门重要的战略地位与其被排除在海湾国家合作委员会(GCC)之外的身份不符,但将也门纳入GCC既是也门危机解决的途径亦是结果。”

可见,全球化时代的国家治理和地区安全早已不是以“国家大小论英雄”,严肃对待每一个国家尤其是严重落后于全球发展进程的重要地缘政治国家的内需外患是维护地区和平与发展的明智之举和潮流所向。

政治民主化和国家现代化进程对于也门和中东地区其他国家充满镇痛,也蕴含希望。斗争与冲突本身既充满血腥和布满人道主义的创伤,但倘若朝着政治制度化和加速社会整合的方向推进,也不失为历史机遇。

正如亨廷顿的“强政府论”所言:“在政治现代化这一命题中,究竟会出现政治发展还是政治衰朽本身是不确定的,它取决于政府在推动政治制度化和政治动员以整合、平衡新旧社会势力集团的速度和有效性,能否跟得上政治参与的动员速度。政治秩序尤其重要,并且它不会在现代化过程中自然而然地被建构起来。”

版权申明本文为中东研究通讯研究团队原创,已授权和讯网转载,如有意转载或引用请与中东研究通讯微信公众号(MenaStudies)联系。

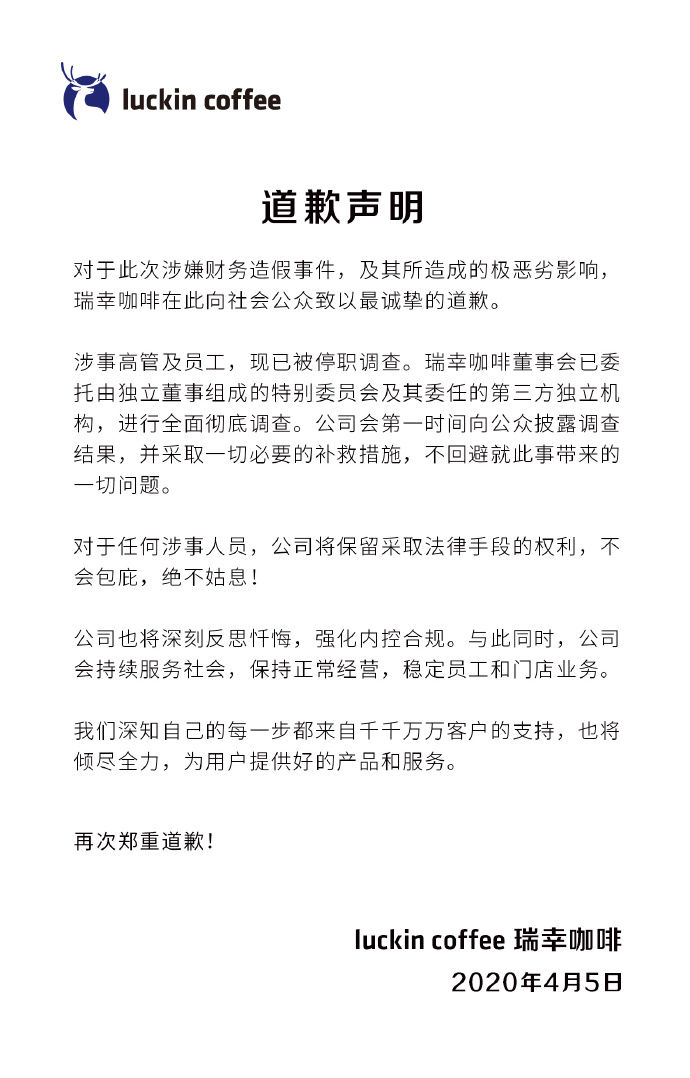

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

重磅利好出现!金融委再度定

重磅利好出现!金融委再度定

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

国产耳机品牌Nank南卡重拳出

比特币年内涨幅超过150% 中

比特币年内涨幅超过150% 中

中兴通讯科技公司将投资146

中兴通讯科技公司将投资146

宁夏灵武农商银行一董事又“

宁夏灵武农商银行一董事又“

打通企业营销困局 时刻头条

打通企业营销困局 时刻头条

2017年我国汽车产销量同比增

2017年我国汽车产销量同比增